[ad_1]

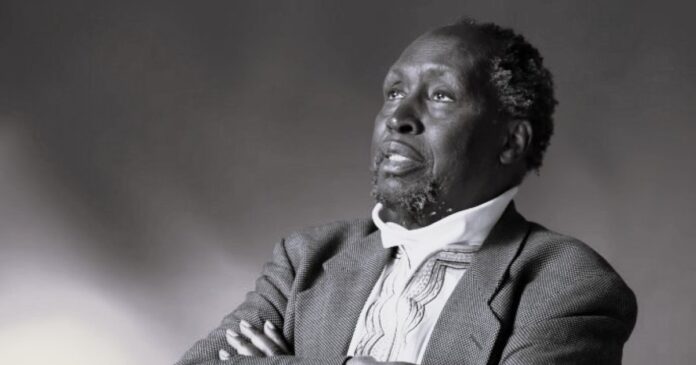

কেনিয়ার লেখক ও চিন্তক নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ববিশ্বে নিজেই একটি ঘরানা। ২৮ মে বুধবার পশ্চিমা সাহিত্যতত্ত্ব ও মতাদর্শের একচেটিয়া দাপটের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী সাহিত্যবোদ্ধার নশ্বর জীবনের অবসান হলো। আফ্রিকাকে বর্ণবাদী দৃষ্টিতে খাটো করে দেখানো সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়ে যারা উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের জন্ম দিয়েছিলেন—তাদের মধ্যে নগুগির অবদান সবার আগে। অবশ্যই তার সাথে নাম উঠে আসে নাইজেরিয়ার লেখক চিনুয়া আচেবে, ওলে সোয়েংকার নাম। নগুগি উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী চিন্তা-কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন এক আত্মপরিচয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

তিনি স্বনামখ্যাত প্রফেসর ছিলেন, পড়িয়েছেন নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আফ্রিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালযয়ে। নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পরে ইয়েল ইউনিভার্সিটি ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। পেশাগত জীবনকে তিনি ব্যবহার করেছেন সাহিত্যিক কার্যক্রমের প্লাটফর্ম হিসেবে। এই কারণেই উত্তর- ঔপনিবেশিক সাহিত্য আলোচনায় এডওয়ার্ড সাঈদ, ফ্রানৎস ফানোঁ, হোমি ভাবার পাশাপাশি তার নামটাও সবার আগে উঠে আসে।

আফ্রিকার মানুষের ভাষা ও আত্মপরিচয় নির্মাণকে তিনি একসূত্রে গেঁথেছেন। এই কারণে উত্তর-ঔপনিবেশিক যেকোনো আলোচনায় তার নাম অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পশ্চিমা দখলদার গোষ্ঠী যে শুধু জমি দখল করেই ক্ষান্ত দেয়নি, ভাষা ও চিন্তাকেও সেই প্রকল্পে কাজে লাগিয়েছে তা এডওয়ার্ড সাঈদ অনেক আগেই তার ‘ওরিয়েন্টালিজম’ গ্রন্থে জোরালোভাবে প্রমাণ করেছিলেন।

আফ্রিকার ভাষা ও মানুষ উভয়কে ‘আদার’ বিবেচনা করে পদানত করতে চেয়েছিল পশ্চিমারা। সেই ১৮৮৪ সালে বার্লিন কনফারেন্সেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৈতৃক জমি ভাগ-বাটোয়ারার মতো মানচিত্রে কাটাকুটি করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল আফ্রিকার বিশাল সম্পদ ও ভূমি। বাদ থাকেনি মুখের ভাষাও। সেই উপনিবেশিক শক্তির চিন্তা, চেতনা এবং কর্তৃত্ববাদী শিক্ষা আফ্রিকার মানুষদের ক্রীতদাস করে রেখেছে। নগুগি ‘ডিকলোনাজিং অব মাইন্ড’ গ্রন্থে সেই উপনিবেশিক ভাষা ও চিন্তাকে আক্রমণ করেছেন জোরালো যুক্তিতে। যেমনটা দেখি ক্যালিবানের ভাষায় শেক্সপিয়ারের ‘দ্য টেম্পেস্ট’ নাটকে। জাদুকর প্রসপেরোর জাদুতে বন্দি ও ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে পরাভূত ক্যালিবান প্রসপেরোর উদ্দেশ্যে বলেছিল, ‘তুমি আমাকে তোমার ভাষা শিখিয়েছ, আমি এখন এই ভাষা দিয়ে তোমাকে গালি দেব’। এটিই ভাষাভিত্তিক দ্রোহের আগুন।

অনেকটা ক্যালিবানের মতো আফ্রিকার লেখকেরাও ইংরেজিকে এমন করে ব্যবহার করতে চান, যেন এতে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলে। কবি নজরুল যেমনটা বলছেন, ‘এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল’।

ঔপনিবেশিক প্রভু শুধু চাবুক দিয়ে শাসন করে—এই কথা আংশিক সত্য; তার চেয়ে বেশি সত্য ঔপনিবেশিক ধারণা ও জ্ঞানপ্রকল্প মস্তিষ্কের গভীরে প্রোথিত। চাবুকের শব্দ একসময় শাসিতের কাছে সংগীতের সুধা মনে হয়; আর খাঁচার পাখি একসময় স্বেচ্ছায় খাঁচাকে আকাশের বিকল্প হিসাবে ভাবতে শুরু করে। নগুগি ঠিক একারণেই ইংরেজি আর ইউরোপীয় ভাষার ঔপনিবেশিকতা থেকে আফ্রিকার সাহিত্যকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন।

উগান্ডার মাকেরেরে শহরে ইংরেজিতে যারা লেখালেখি করে নাম করেছেন সেই আফ্রিকান সাহিত্যকদের এক সম্মেলন হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। যেখানে ‘থিংস ফল এপার্ট’ লিখে মেট্রোপলিটন কেন্দ্রে সারা জাগানো চিনুয়া আচেবে আশাবাদ রেখেছিলেন, “ইংরেজিতেই আফিকানদের মনের কথা বলবেন, আমার অন্য কোনো উপায় নেই। আমাকে এই ভাষাটি দেয়া হয়েছে এবং আমি তা ব্যবহার করতে চাই।” সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তরুণ নগুগি। তিনি আচেবের এই আশাবাদের ভাগীদার হলেন না। নিজেদের স্থানীয় ভাষা, আফ্রিকার পুরাণ এবং প্রবাদ এড়িয়ে ঔপনিবেশিক ভাষায় সাহিত্য লিখবেন আফ্রিকার লেখকেরা এটা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তার সোজাসাপ্টা কথা, “যদি ইউরোপীয় কালজয়ী লেখকরা নিজেদের ভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো লিখতে পারেন তবে আফ্রিকানরা কেন তা পারবেন না?”

“কীভাবে আমরা অন্য মানুষদের, অন্য সময়ের এবং অন্য স্থানের সমৃদ্ধ মানবিক ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে ব্যবহার করতে পারি নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্যে?…আর কেন আমরা আমাদের নিজেদের ভাষায় সাহিত্যকীর্তি তৈরি করছি না?” নিছক যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষাকে নগুগি দেখেছেন প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের পথ হিসেবে। “ভাষা শব্দ দিয়ে তৈরি নিছক দড়ি নয়। তাৎক্ষণিক ও আভিধানিক অর্থ ছাড়াও এর রয়েছে ইঙ্গিত দেয়ার ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক অভিপ্রায়।…আর এরপর আমি বিদ্যালয়ে গেলাম, যেটা ছিল একটি ঔপনিবেশিক বিদ্যালয় আর তখনই এসব ঐকতান ভেঙে গেল। আমার শিক্ষার ভাষা আর আমার সংস্কৃতির ভাষা এক থাকলো না।” এই কারণেই তিনি ইংরেজিতে প্রচুর লিখলেও নিজ ভাষা ‘গিকুয়ু’-তে সমানভাবেই শেষপর্যন্ত লিখেছেন।

প্রমাণ করেছেন পশ্চিমারা ভাষাকে কীভাবে অত্যাচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, আর কীভাবে দারিদ্র্য-শাসিত আফ্রিকানরা ক্রমশ নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে যায়।

আরেক মহারথী ভি. এস. নাইপলের উদাহরণ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, তার উপন্যাসে উঠে এসেছে কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় অভিবাসীদের চিন্তায় বন্ধ্যাত্ব এনে দিয়েছে। পশ্চিমা ভাষা আগ্রাসনের প্রতিচ্ছবি উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে, সেটা নাইপল হোক কিংবা অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস হোক—তাতে প্রতীয়মান হয়েছে।

‘থিংস ফল এপার্ট’ উপন্যাসে আচেবে যেমনটা দেখিয়েছেন পশ্চিমা শাসকরা আসে বাইবেল নিয়ে আর আফ্রিকানরা সেই ডিসকোর্স আর শিক্ষায় সর্বশান্ত হয়ে একসময় নিজের ভাষা, লোকাচার আর জমি সবকিছুই থেকে ওকোনকোর মতো উৎখাত হয়, তাদের হাতে থাকে কেবল বাইবেল।

নগুগির স্পষ্ট কথা এই ভাষাভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ না করতে পারলে প্রকৃত স্বাধীনতা কোনোদিন অর্জিত হবে না। একথা বর্তমান আফ্রিকার প্রেক্ষিতে শুধু নয়, পুরো পৃথিবীর প্রেক্ষিতেই নতুন নিও-লিবারেল তত্ত্বের ফাঁকিঝুকি বিবেচনায় নিয়ে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, চিন্তার আর মননের দাসত্বে বাস করে সত্যিকারের স্বাধীনতা ‘সোনার পাথরবাটি’ মাত্র।

প্রায় দুইশত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা ভাষা ও সাহিত্যের দাপট এখন আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তৃতীয় বিশ্বের প্রাক্তন কলোনিগুলো এখন প্রতিরোধ ভুলে গিয়ে আরো বেশি আত্মপরিচয় বিসর্জন দিতে ব্যস্ত। ঠিক যেন হাঁস ও শজারুর মিশ্রণে ‘হাঁসজারু’। ক্যালিবানের সেই প্রবল প্রতিশোধের আগুন যেন অনেকটাই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘ সৃজনশীল জীবনে নগুগি বারবার সেই প্রতিরোধী বয়ানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তার দৈহিক মৃত্যুর পরেও সেই বয়ান জারি থাকবে।

[ad_2]

Source link